« LÜBEKE STOLLEN » : Le savoir-faire souterrain allemand dans l’Oise !

- Staff ASAPE

- 29 août

- 12 min de lecture

Dernière mise à jour : 19 sept.

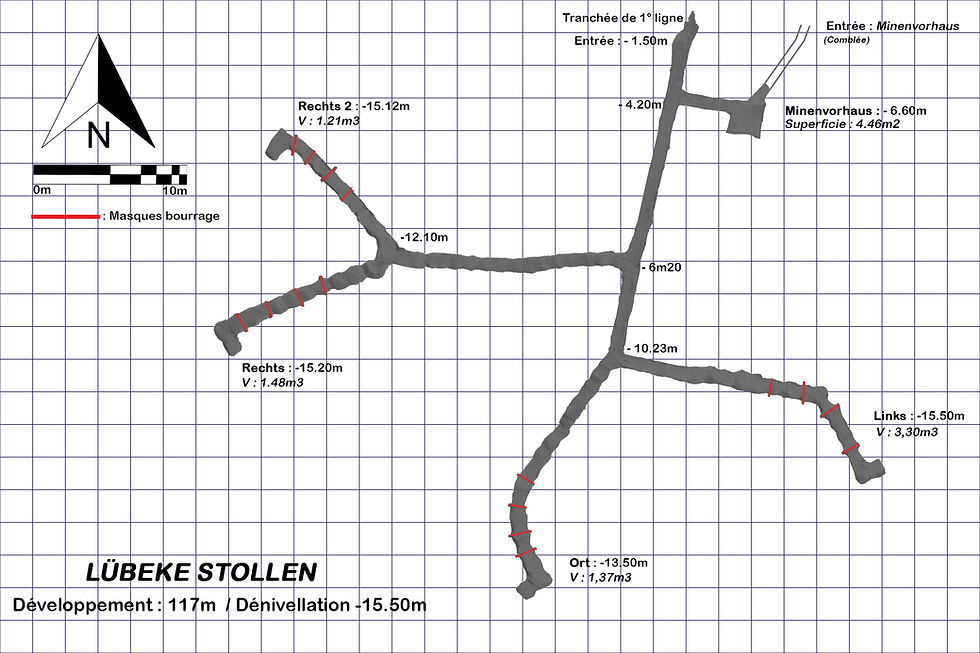

Nous poursuivons l’analyse du secteur allemand se trouvant face au réseau souterrain français Puits V – Puits Va, avec la seconde des cinq galeries allemandes lui faisant face.Cette semaine, nous analysons techniquement et historiquement le « LÜBEKE STOLLEN » qui, de par sa conception, est un « modèle » allemand dans la réalisation d’un système de mines.

Cette structure souterraine offre un développement de 117 mètres atteignant la profondeur maximum de 16,50 mètres. Bien que cette profondeur soit dans la moyenne atteinte par les Allemands sur le secteur, son développement dépassant les 100 mètres, la galerie LÜBEKE peut être considérée comme étant le système souterrain allemand le plus développé du secteur, dépassant de quelques mètres la galerie « WALDECK STOLLEN » (112mètres), découverte par l’ASAPE 14-18.

Le LÜBEKE Stollen prend naissance en pointe d’un saillant, dans la première ligne allemande à une profondeur proche de 1,50 mètre correspondant - à l’époque - au fond de la tranchée.

Les lignes françaises se trouvent quant à elle - en face - ET - sur le flanc droit - du LÜBEKE Stollen. Le flanc gauche est lui protégé (en souterrain) par une autre galerie de mine voisine, la galerie « KURT STOLLEN ». La distance séparant ces deux chantiers, n’étant que de 38 mètres…

C’est bien cette situation géographique « particulière » qui va définir le choix du cheminement à entreprendre lors des travaux de construction.

« Ouvrir » une nouvelle galerie de mine dans un saillant offre un avantage certain : celui d’être plus proche des lignes ennemies ; dès lors, le travail à fournir pour atteindre ces lignes - si tel est l’objectif - s’en verra notablement réduit.

Par contre, il offre à l’ennemi non plus un seul axe d’attaque possible mais bien deux ! En effet, le danger pourra soit venir en « frontal », soit par « le flanc », cette dernière situation s’avérant la plus dangereuse pour l’intégrité de la future galerie LÜBEKE

Dès lors, il faut, pour l’officier qui va être en charge d’établir le cheminement du LÜBEKE Stollen, concevoir, en plus d’une galerie principale, une autre galerie qui aura pour mission de couvrir le flanc droit de de nouveau système souterrain…

Les travaux débutent très vraisemblablement au début du dernier trimestre 1914 par la première kompanie du 9ème bataillon de pionniers. Compte tenu du positionnement des bataillons d’infanteries allemands sur ce secteur, ils sont épaulés par les hommes du Fusiller Regiment 90 dans les tâches secondaires liées au creusement (évacuation des déblais, électrification, boisage, installation du système de ventilation, etc...).

Nous n’avons pas constaté de levées de terre à proximité immédiate de l’entrée de la galerie LÜBEKE. Cela peut traduire la volonté des Allemands de camoufler ces travaux aux yeux des observateurs français situés, rappelons-le, face à eux, mais également sur leur flanc droit ; situation doublement délicate quand il s’agit de dissimuler des travaux souterrains…

Les rejets de craie issus du creusement ont donc été évacués un peu plus loin en arrière ligne. Les images issues de notre survol drone LIDAR révèlent plusieurs levées de terre « anormales » en arrière de l’entrée de cette galerie de mines ; ils peuvent être le signe d’une zone de stockage de ces déblais ou d’un travail souterrain encore inconnu.

Le LÜBEKE Stollen débute sa descente par une galerie principale, nommée « ORT » sur notre topographie, d’inclinaison relativement douce (environ 25%), elle est parfaitement taillée (parois et plafond) et ses dimensions sont conformes aux standards allemands pour ce genre d’ouvrage, c’est-à-dire : 1,20 mètre sur 0,90 de large.

A 6,50 mètres d’avance, un accès vers la gauche s’ouvre avec une dizaine de marches et donne dans un logement de mineurs de 4,46 mètres carrés, la topographie révélant que cette pièce se trouve déjà à 6,60 mètres de profondeur ; elle est donc résistante aux impacts directs des plus gros projectibles français disponibles.

Ce type de logement de mineurs n’est pas systématique dans les systèmes allemands ; en réalité, sur notre secteur d’étude, seulement 8% des galeries de mines disposent d’un logement de mineurs - directement connecté à leur galerie principale -.

Lors de l’étude menée par l’ASAPE 14-18, notons que deux des cinq galeries allemandes faisant face aux réseaux souterrains français Puits V et Puits Va, les stollen « GRENADIERE » et « – LÜBEKE» possèdent un logement de mineurs (Minevorhaus)

Toutefois, seul le logement de mineurs du LÜBEKE Stollen possède, en plus d’un accès via la galerie de mine, d’une autre sortie débouchant directement en première ligne ; cette dernière est aujourd’hui bouchée depuis la surface.

Revenons dans notre galerie principale « ORT » et poursuivons notre descente ; la galerie se poursuit jusqu’à une première intersection et qui, d’après notre relevé LIDAR, se trouve à 8,20 mètres de profondeur. Des vestiges de boisage sont toujours en place et présentent encore quelques isolateurs en porcelaine. Cette galerie n’a en réalité pas besoin d’étayage car elle aboutit dès 2 mètres d’avance dans une strate rocheuse porteuse. Ces cadres en bois n’avaient en fait qu’une seule vocation : servir de supports pour les différents câbles et gaines de ventilation ; ces éléments démontrent que le LÜBEKE Stollen était donc bien électrifiée. D’autres supports directement fixés dans la paroi calcaire sont, quant à eux, destinés aux fils de communication.

A droite, s’ouvre « à l’équerre » (90°) la galerie nommée « RECHTS » sur notre topographie. Depuis l’entrée en surface, nous avons déjà progressé de 18 mètres linéaires sous le no man’s Land en direction des lignes françaises.

Comme nous l’évoquions en introduction, la situation géographique de cette galerie de mines - située sur un saillant - oblige les allemands à concevoir rapidement un système de défense sur l’aile droite. C’est cette partie que nous allons d’abord explorer avec la galerie « RECHTS ».

A partir de ce point, apparaissent les premières traces rupestres : de façon régulière, toute une série de chiffres est inscrite au fusain sur les parois de gauche et de droite. Une fois le relevé de ces traces effectué, 23 d’entre elles sont dites « techniques » ; elles correspondent à l’avancée des travaux des pionniers lors de la construction de cette galerie.

Une fois comparées avec les données du LIDAR, il apparait que ces traces indiquent toutes, sans exception, la profondeur atteinte dans le système souterrain au fur et à mesure de sa descente ; ceci démontre la volonté des Allemands de se positionner à une profondeur bien déterminée en s’assurant régulièrement de la profondeur atteinte lors de la conduite des travaux.

La galerie « RECHTS » s’avance sur la droite de 17,50 mètres. Sa connexion à la galerie principale en « équerre » lui permet, en plus d’avancer directement sur le flanc droit, de couvrir la première ligne de surface contre une éventuelle incursion souterraine française. C’est en quelque sorte une galerie dite « de garde / enveloppe » qui est conçue ici par les Allemands.

Dans cette partie, la pente descendante s’accentue légèrement et se termine par une nouvelle intersection en « V » donnant accès à deux nouvelles galeries : sur la droite, la galerie « RECHTS-2 » et sur la gauche la poursuite de la galerie « RECHTS ». Cette intersection se situe à 12,60 mètres de profondeur d’après une trace rupestre laissée par les pionniers ; notre LIDAR confirme ce relevé d’époque avec une mesure en ce point de 13 mètres de profondeur.

Ces deux galeries d’attaques que sont « RECHTS » et RECHTS-2 » vont toutes deux s’enfoncer avec une pente beaucoup plus raide pour atteindre chacune une chambre d’explosions ; la première va atteindre la profondeur de 14,40 mètres, la seconde 15,80 mètres. Notons que ces deux galeries d’attaques comportent tous les 2 mètres une série de 4 emplacements taillés dans les parois pour installer des masques de bourrage ainsi que des cales en bois ; les Allemands les appellent des « VERRIEGELUNG » (système de verrouillages).

Ces verrouillages permettent, entre les sacs de bourrage, d’installer derrière la charge explosive des cales en bois ancrées dans les parois calcaires, tous les 2m50, afin de contenir le souffle d’une explosion de mine.

Les deux chambres d’explosions sont aujourd’hui vides et rien n’indique que des explosifs aient pu y être chargés ou même entreposés durant la guerre de mines. D’autre part, le volume maximum de ces deux chambres d’explosions restant limité avec 1,21 mètres cubes pour « RECHTS-2 » et 1,48 pour « RECHTS », ces deux « pièces » n’ont dû servir qu’à des écoutes souterraines.

Par ailleurs, la faible distance séparant ces deux postes d’écoute en extrémité de « RECHTS » et de « RECHTS-2 », un peu moins de 14 mètres, permet déjà de « croiser » les écoutes et ainsi de mieux apprécier la distance qui les sépare d’un éventuel travail ennemi. Une troisième « visée d’écoute » sera tout de même nécessaire afin de déterminer avec précision l’emplacement de l’adversaire dans un environnement en 3 dimensions.

Stratégiquement, ces pièces sont indispensables dans une telle situation géographique – l’ennemi français étant situé en face et sur la droite ; elles permettent ainsi de détecter tout début de travail souterrain ennemi et, si nécessaire, de neutraliser ce danger en chargeant les chambres d’explosions.

Le flanc droit étant protégé par ses deux galeries équipées de chambres d’explosions, revenons dans notre galerie « ORT » afin de progresser cette fois ci - vers l’avant -.

Celle-ci progresse toujours avec une légère pente vers l’avant et présente au bout de 7,50 mètres de cheminement une nouvelle intersection donnant naissance à deux galeries d’attaques destinées à couvrir l’avant du système LÜBEKE.

A gauche, s’ouvre la galerie « LINKS », à droite, poursuite de la galerie « ORT ».

La galerie « ORT » progresse légèrement sur la droite depuis l’intersection sur une distance de 18 mètres et va atteindre 13,80 mètres de profondeur rapidement ; elle présente encore le câblage électrique le long de sa paroi de gauche et, tout comme les deux galeries d’attaques précédentes, une série de 4 masques de bourrage sont déjà préparés dans les parois.

Des traces de poudre d’explosifs sont visibles à certains endroits du cheminement de « ORT ». Toutefois, ces traces incrustées ne laissent pas pour autant indiquer une préparation importante de charge dans cette galerie ; il est plus probable qu’elles soient liées au creusement à l’aide d’explosifs plutôt qu’à la préparation d’une mine.

La chambre d’explosions est également prête et peut accueillir jusqu’à 1,37 mètres cubes d’explosifs. Au sol de cette chambre, des vestiges de sacs en toile de jute sont encore visibles ; c’est une technique connue utilisée pour camoufler les bruits de pas des soldats qui se trouvent dans cette pièce lorsqu’ils procèdent aux écoutes souterraines.

La dernière galerie du LÜBEKE Stollen est la galerie d’attaques « LINKS ». L’orientation prise à 90° sur la gauche permet dans un premier temps de couvrir, en souterrain, la première ligne de surface ainsi que le logement de mineurs situé en arrière.

Elle s’enfonce à -16,50 mètres, ce qui en fait la plus profonde du système LÜBEKE et chemine au total sur 23,31 mètres.

Notons une rectification de trajectoire sur la droite au bout de 15,50 mètres, ce qui à ce stade reste sans explication ; elle se termine comme les 3 précédentes galeries par une chambre d’explosions qui est beaucoup plus volumineuse avec un espace pouvant contenir un peu plus de 3,30 mètres cubes d’explosifs.

Une trace rupestre technique laissée sur les parois de cette chambre indique les mesures de cette dernière : 1m, 1m37, 2m44 ; elle fut laissée par un pionnier il y a plus de 100 ans et correspond bien aux dimensions de la chambre d’explosions de « LINKS », laquelle semble construite plus précipitamment que les autres. Les vestiges de cette construction que sont les trous de forage pour les bâtons d’explosifs sont d’ailleurs encore présents ; l’un d’eux, s’enfonçant de 50 centimètres dans le front de taille, comporte un bâton d’explosifs bloqué au fond.

Nous ne retrouvons ces trous que cette chambre d’explosions.

Cette dernière galerie possède, comme « ORT », « RECHTS » et « RECHTS-2 », la même série de quatre emplacements pour masques de bourrage. Cette préparation, à l’identique dans tous les accès aux chambres d’explosions, traduit la volonté allemande de concevoir des galeries « prêtes à l’emploi », conçues d’après un schéma quasi similaire ; tout y est installé : électricité, système de communication, ventilation et masques de bourrage.

Une trace rupestre nominative est constatée dans la galerie « LINKS ». C’est le Fusiller Rudolf LÜBEKE, de la 7 kompanie du régiment FR90, qui la laisse peu avant la chambre d’explosions. Ce soldat sera porté manquant dans un premier temps au cours de l’été 1918 puis déclaré mort en toute fin de guerre.

L’emplacement de cette trace rupestre nous indique que cette galerie est finalisée avant que le FusillerLÜBEKE quitte le secteur avec son régiment FR90, c’est-à-dire avant le 11 octobre 1915, date de la relève du FR90 par l’IR95.

« LINKS » s’enfonce plus profondément que les autres galeries et la rectification de trajectoire observée dans son cheminement semble correspondre à l’emplacement d’une ancienne chambre d’explosion abandonnée, pour ensuite poursuivre l’avancée de la galerie.

La conception d’une nouvelle chambre bien plus volumineuse que les trois autres indique que les Allemands ont détecté ici un danger, d’où la nécessité d’adapter la profondeur ainsi que le volume de la chambre d’explosions.

En replaçant les données topographiques du LUBEKE Stollen avec celles des galeries françaises en notre possession à l’aide de notre modèle numérique de terrain, il est possible de connaitre la nature des dangers détectés par les Allemands depuis le LÜBEKE Stollen, obligeant ces derniers à rectifier la topographie de la galerie « LINKS »…

Quels sont les dangers sur le flanc droit ?

Durant la période octobre 1914 - janvier 1915, les chambres d’explosions de « RECHTS » et « RECHTS-2 » se trouvent respectivement à seulement 29 mètres et 35 mètres des premières lignes françaises. Aucun travail de contre-mines français n’est alors engagé à cette époque. C’est la raison pour laquelle les préparatifs observés dans ces galeries allemandes ne montrent aucun signe d’une préparation d’offensive par la mine. Les pionniers ont simplement poussé leurs galeries, selon le plan établi vers les lignes françaises, en prenant soin de garder une trentaine de mètres de distance avec l’ennemi ; les Allemands sont « prêts », sans pour autant passer à l’offensive, c’est la stratégie dite de la « défense passive par la mine ».

Après le recul des premières lignes françaises, début février 1915, « RECHTS » et « RECHTS-2 » se retrouvent désormais respectivement à 87 mètres et 96 mètres des nouvelles positions françaises. Malgré la prise en main du secteur par le génie français, aucune attaque souterraine ne sera menée contre le flanc droit du LÜBEKE Stollen.

Deux puits, les n°III et n°IV, seront pourtant amorcés dans le secteur de son flanc droit, mais les Français décideront de stopper leurs constructions en mars 1915, estimant que la distance les séparant des premières lignes allemandes est trop importante pour présenter une menace.

L’abandon des travaux de mines français - sur ce secteur - aura pour conséquence directe l’arrêt de travaux supplémentaires dans les galeries « RECHTS » et « RECHTS-2 ». Les chambres d’explosions ne seront jamais chargées et seules des écoutes y seront pratiquées, sûrement jusqu’en mars 1917. Ce flanc droit du LÜBEKE Stollen restera donc « sans menace » durant toute la période de la guerre de mines.

Quels sont les dangers en frontal ?

La situation est un peu plus délicate concernant les deux galeries d’attaques du système LÜBEKE qui cheminement vers l’avant face aux lignes françaises. Durant la période octobre 1914 - janvier 1915, les chambres d’explosions de « ORT » et « LINKS » se trouvent précisément à 44 mètres et 60 mètres des premières lignes françaises. Après le recul de février 1915, ces chambres d’explosions se retrouveront respectivement à 105 mètres et à plus de 126 mètres des lignes françaises !

Toutefois, le champ de bataille souterrain devant ces deux galeries d’attaques allemandes est bien moins calme que sur le flanc droit…

En effet, en février 1915 le génie français ouvre le puits n°V qui va ensuite cheminer en galerie à une profondeur de 12 mètres ; celle-ci avance rapidement en direction des premières lignes allemandes sans prendre pour autant la direction du système LÜBEKE, tout au moins dans un premier temps…

Le 28 mars 1915, le génie opère l’ouverture d’un rameau en « V » dont la branche de gauche s’oriente vers la galerie allemande « LINKS » dont l’extrémité avec le rameau de gauche du Puits V fraichement débuté est alors de 87 mètres. Rien d’inquiétant, à ce stade, mais il est évident que les écoutes quotidiennes allemandes constatent que les bruits de construction se rapprochent de jour en jour dans leur direction…

Bien que les Français ralentissent leur allure d’exécution dans leur rameau de gauche, leur avance quotidienne avoisine le mètre. Le résultat est sans appel : dans moins de trois mois, les français seront au contact des galeries allemandes, en particulier la galerie « LINKS ».

Ordre est donc donné aux pionniers allemands d’approfondir légèrement la galerie « LINKS » du LÜBEKE Stollen et d’augmenter le volume de la chambre d’explosion afin d’être prêts à neutraliser le rameau de gauche du Puits V le moment voulu.

Ces travaux allemands ont pu se dérouler au cours de deux périodes possibles :

- Soit entre avril et juin 1915 lorsque les Français travaillaient dans leur rameau de gauche du Puits V ;

- Soit à la fin de l’été 1915, au moment où des bruits suspects sont détectés par les Français dans le secteur du LÜBEKE Stollen ; ceci pourrait expliquer que le 30 septembre 1915, il fut procédé au chambrage du rameau de gauche du Puits V afin d’y entasser pas moins de 800 kg de poudre noire…

A cette date et d’après les plans d’époque du génie que nous avons en archives, 70 mètres séparent les travaux souterrains des deux camps.

Le chargement des 800 kilos de poudre noire, coté français, nous parait donc précipité au regard des bruits lointains détectés. C’est la raison pour laquelle l’ASAPE 14-18 a engagé des travaux afin de débourrer le rameau de gauche du Puits V jusqu’à la chambre d’explosion. Ces travaux ont démontré - entre autres - que la distance avec les travaux allemands n’excédait pas 58 mètres, voire peut-être beaucoup moins…

Le statu quo s’installe donc dans ce face à face souterrain entre le LÜBEKE Stollen et le rameau de gauche du puits N°V à partir d’octobre 1915 et cela jusqu’au retrait des forces allemandes en mars 1917.

Toutefois, un autre danger menace les sapeurs français qui poursuivent de nouveaux travaux dans les galeries du puits N°V : Il s’agit de la galerie allemande KURT Stollen qui, comme LÜBEKE Stollen, a rectifié sa topographie et qui elle - a opté - pour le chargement de l’une de ses chambres d’explosions…

Découvrez l’analyse complète de «KURT STOLLEN » le 12 Septembre prochain sur tous nos supports médias...

L’EQUIPE ASAPE 14-18

Commentaires