Etude des fourneaux de mines du Puits V

- Staff ASAPE

- 10 oct.

- 13 min de lecture

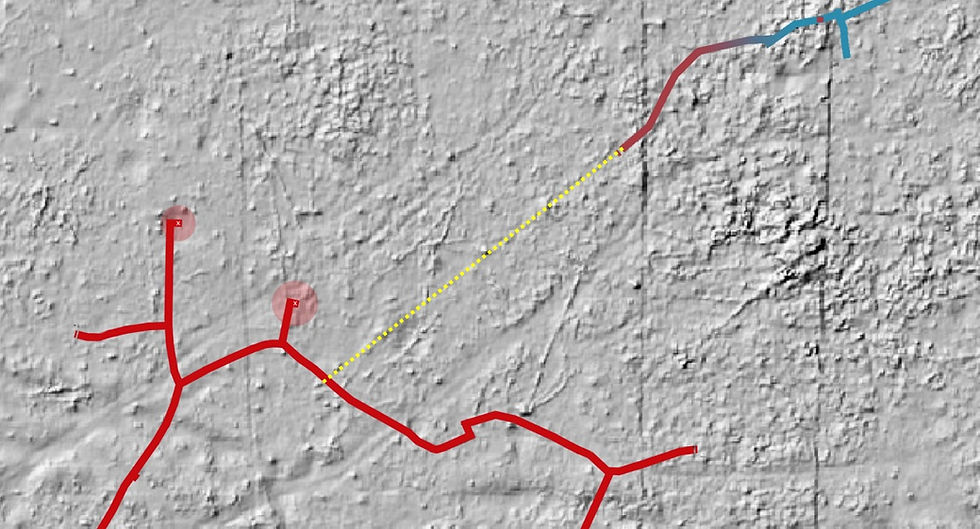

Nous revenons sur les travaux effectués par le Staff ASAPE 14-18 lors de la découverte du réseau français des Puits « V » et « Va ». Cette structure souterraine datée de février 1915 est un condensé du savoir-faire de la compagnie M/7 du Génie dans laquelle tous les éléments inhérents à la conduite de la guerre de mines sont présents : un puits d’accès, une galerie principale, un logement de mineurs, des niches pour artifices afin d’assurer la défense de l’ouvrage, des galeries-enveloppes, des rameaux et enfin deux fourneaux de mines.

C’est sur ces deux fourneaux de mines rattachés au Puits V que nous avons engagé plusieurs équipes, en relais durant plusieurs jours, afin d’entreprendre nos recherches historiques.

Ouvert le 03 février 1915, le Puits V, situé à quelque 60 mètres au plus proche des lignes allemandes, donne accès à 11,30 mètres de profondeur à une galerie souterraine longue de 38 mètres prenant la direction du no man’s land.

Au terme de ces 38 mètres de cheminement linéaire, il est décidé, le 28 mars 1915, d’entreprendre une intersection en « V », avec sur la droite un rameau nommé « PV-Droite » et sur la gauche un rameau appelé « PV-Gauche ».

Exploration du rameau PV-Droite

La galerie va être prolongée sur 15 mètres entre avril et juin 1915 ; toutefois le 02 juillet 1915 des bruits suspects venant de la gauche sont détectés, ces derniers semblant provenir d’un chantier allemand se rapprochant dangereusement…

Le 12 juillet 1915, ordre est donné de stopper les travaux d’avance et d’ouvrir un petit rameau sur la gauche dans la direction des bruits entendus ; un mois plus tard, le 16 août 1915, il est procédé au chargement de 450 kg d’explosifs de type cheddite dans une chambre d’explosion située au fond de ce nouveau rameau. Lors d’une première exploration, nous avions constaté que ce rameau était totalement obstrué ; la ventilation menant vers cette chambre d’explosion y avait été soigneusement démontée et des traces noires, ainsi qu’une fracturation de roche, étaient visibles sur les parois.

Avec certitude, nous savons que cette chambre a bien été chargée le 16 août 1915 avec 450 kg d’explosifs de type cheddite.

Une carte d’état-major du Génie, datée du 28 janvier 1916, indique toujours une charge en place « prête à jouer » ; c’est-à-dire que les explosifs seraient toujours en place, prêts être déclenchés.

Une autre carte du Génie, datée cette fois du 15 février 1917, faisant la synthèse des travaux de mines du secteur, mentionne que le fourneau comportant les 450 kg de cheddite est noté comme « déclenché » le « 16 août 1916 » …

Toutefois, dans les JMO (Journaux de Marche Opérationnels) du Génie et de l’infanterie, aucune explosion n’est à signaler le 16 août 1916. Le « 16 août » correspond pourtant à la date et au mois du chargement d’explosifs… (16 août 1915). S’agit-il d’une erreur de transcription sur la carte : 16 août 1916 au lieu de 16 août 1915 ?

Bien que les sources cartographiques divergent concernant la date du déclenchement ou non de ce fourneau, les constatations terrains montrent que ce fourneau a bien été mis à feu :

Premièrement : le système de ventilation est démonté dans ce rameau menant à la chambre d’explosion ; c’est un des signes qui peut traduire que le fourneau a bien explosé.

Deuxièmement : les parois de ce rameau sont noircies par des gaz délétères issus d’une explosion. Ce rameau étant connecté à « l’équerre » à la galerie-enveloppe, nous observons également qu’un souffle brulant est venu percuter la paroi de cette dernière ; c’est un signe incontestable qu’une mise à feu s’est bien produite.

Troisièmement : une fracture dans la roche est bien visible à l’entrée du rameau et n’est pas d’origine naturelle, mais très vraisemblablement liée à la charge de 450 kg d’explosifs fracturants ; ce dernier élément accrédite la thèse de l’explosion.

A cette profondeur (11,30 mètres) et avec une quantité d’explosifs de 450 kg, nous évaluons le cheminement de ce rameau entre 7 et 10 mètres débouchant dans la chambre d’explosion, laquelle devait contenir environ 18 à 20 caisses d’explosifs (conditionnement de l’explosifs « Cheddite » par caisse de 25 kg).

La date du déclenchement de ce fourneau reste toutefois un mystère…

« Officiellement », la mise à feu est opérée le 16 août 1916, soit un an, jour pour jour, après avoir été chargé de 450 kg d’explosifs par les sapeurs-mineurs de la compagnie M7 et cela dans un seul objectif : faire face à une menace souterraine allemande se rapprochant dangereusement…

Pourquoi donc aurait-on attendu une année complète avant de déclencher cette mine, alors que cette chambre d’explosion était justement conçue en réponse à un travail ennemi qui semblait menacer le Puits V ?

Ce délai de mise à feu d’un an n’étant pas justifié, il est de plus légitime de se demander si les 450 kg conditionnés dans du papier gras et dans de simples caisses en bois seraient encore susceptibles de déclencher une explosion un an plus tard.

En tenant compte de la situation militaire du secteur en août 1915 et celle d’août 1916, notamment dans la conduite de la guerre de mines par les deux belligérants, nous pensons qu’une erreur de date s’est bien glissée dans la retranscription de la cartographie du Génie, réalisée après la guerre de mines du secteur en 1917.

Il semble évident que l’explosion fut déclenchée le 16 août 1915, juste après le chargement des explosifs dans la chambre d’explosion afin de neutraliser le travail des pionniers allemands qui, à cette date, creusent encore activement.

Le 16 août 1916, la quasi totalité des travaux de mines allemands sont d’ailleurs à l’arrêt et l’effectif des sapeurs-mineurs français est considérablement réduit du fait de cette inactivité ennemie, les Allemands n’ayant pas – rappelons-le – mis à feu une seule mine souterraine depuis le 23 décembre 1915.

Ainsi, l’explosion – non répertoriée jusqu’à ce jour – dans le rameau PV-Droite du Puits V est confirmée.

Exploration du rameau PV-Gauche

Sur la gauche, la galerie est prolongée de 20 mètres entre avril et juin 1915. Les travaux sont stoppés début juillet suite aux bruits détectés venant cette fois-ci de l’avant. A la mi-septembre 1915, les bruits sont de plus en plus menaçants ; il est alors décidé de procéder à la construction d’une chambre d’explosion à l’extrémité de cette galerie.

Cette chambre sera chargée de 800 kg de poudre noire, qui est un explosif dit « soufflant », le 30 septembre 1915 ; lors de la première exploration, nous avions constaté que cette galerie était également comblée à partir de 11 mètres de cheminement. La découverte d’une trace rupestre sur la paroi de gauche mentionnant « Fin de bourrage » a confirmé que nous étions bien en « queue de bourrage ».

Nous avions également constaté que toutes les parois étaient recouvertes d’une pellicule de poussière qui s’est avérée par la suite être des résidus de poudre noire partiellement brulée ; tout comme le premier fourneau du réseau, les parois de ce rameau présentent des traces pouvant être liées à une combustion rapide et non intense ou bien encore à un dégagement de fumée. D’après le JMO de la compagnie M/7 du Génie qui exécute le chantier souterrain du Puits V, nous savons que cette galerie mesure 20 mètres depuis l’intersection en « V » se situant en amont.

Au-delà des 10 mètres praticables, nous estimons qu’une distance de 9 à 10 mètres nous sépare de la chambre d’explosion, si toutefois les relevés et cartes du Génie sont corrects…

Les conditions de sécurité sont réunies pour se frayer un chemin dans cette galerie en enlevant progressivement ce « bourrage ».

Pour rappel, lors de la première exploration, l’ASAPE 14-18 avait découvert une galerie-enveloppe mesurant 12 mètres, totalement inconnue et non cartographiée par le Génie…

« Débourrer » est un terme technique signifiant : l’action d’extraire le bourrage placé en amont de la chambre d’explosion d’une mine. Ce terme est utilisé par les sapeurs-mineurs de l’époque afin de réutiliser les galeries obstruées comme postes d’écoute ou comme points de départ de nouvelles ramifications souterraines.

Ce « bourrage » est composé d’un empilement de sacs de remblais entreposés méthodiquement devant la charge. Dans le cas présent – 800 kg de poudre noire –, la longueur nécessaire serait d’environ 10 mètres ; la galerie étant comblée presque aux 3 quarts, il y a donc environ 6,5 mètres cubes à extraire.

Dans cette longueur de bourrage, des madriers de bois doivent être intercalés entre les sacs afin de renforcer la solidité de ce « tampon » contre l’effet de souffle dégagé par l’explosion ; le bourrage doit également être le plus hermétique possible afin d’éviter la propagation des gaz délétères dans le reste du réseau souterrain situé en amont.

L’explosion va donc produire une déflagration, c’est-à-dire une onde de pression qui, dans le cas de la poudre noire, n’excèdera pas la vitesse du son.

Par contre, les autres explosifs utilisés lors de la guerre de mines dans l’Oise vont être des « explosifs fracturants » produisant une onde de choc liée à la vitesse de propagation de la pression qui dépasse la vitesse du son.

Rappelons qu’une explosion de mine souterraine produit des dégâts essentiellement par son onde de pression.

Nombre de sapeurs-mineurs, tunneliers et pionniers sont morts au moment des explosions de mines à cause du passage de cette onde de pression au travers de leur corps ou suite à l’émission de gaz délétères.

En surface, les conséquences d’une explosion de mine sur l’infanterie sont essentiellement liées aux retombées de terre lorsque l’onde de pression atteint la surface.

Avant d’engager ces travaux, nous procédons à une numérisation en 3D ; ce n’est qu’après avoir réalisé cette étape que nous pourrons entamer le déblaiement de ce réseau souterrain.

Le Staff ASAPE va travailler sur ce « débourrage » durant deux jours par équipe de trois. Celui qui se trouve en tête d’équipe extraira le remblai délicatement, le deuxième chargera les seaux et le troisième les videra dans une galerie voisine (la galerie-enveloppe gauche du Puits V). La galerie étant exiguë et le chantier se trouvant à plus de 52 mètres du puits, il faut donc veiller à ne pas trop remuer la poussière pour préserver une atmosphère respirable.

Nos détecteurs multi gaz sont installés en différents points du réseau afin de s’assurer que le taux d’oxygène reste dans les normes ; dans le cas contraire, les alarmes se déclenchent et les équipes doivent remonter à la surface.

Les travaux ont à peine commencer qu’au bout de 1,50 mètre la galerie présente déjà une réduction en hauteur et en largeur !

Au sol, une marche a pour effet de diminuer la hauteur de la galerie, laquelle désormais passe de « demi-galerie » (1,30 mètre) à un « grand rameau » (1 mètre) ; en largeur, la galerie perd 10 cm, passant de 90 cm à 80.

Nous travaillons désormais à plat ventre en veillant à dégager proprement la paroi de gauche ; en effet, c’est de ce coté que se trouvent les traces rupestres laissées par les sapeurs-mineurs en 1915, mentionnant le métrage parcouru depuis le début de cette galerie. Ainsi, nous découvrons les traces suivantes : « 12m », puis « 13m », et à la fin de la première journée, l’équipe ASAPE se trouve à la trace rupestre « 15m ».

Nous avons donc avancé de 4 mètres.

Les parois de droite et de gauche sont « vierges », seuls 5 à 10 cm sur la hauteur sont noircis ainsi que le plafond dans son intégralité. La structure de la galerie est toujours intacte, alors que nous devrions être à moins de 5 mètres de la chambre d’explosion.

Le jour suivant, notre équipe redouble d’effort et poursuit le débourrage de 3 mètres supplémentaires jusqu’à atteindre la trace rupestre « 18m », toujours sur la paroi de gauche.

Comme précédemment, la galerie est toujours intacte, aucune fracture dans la roche pouvant traduire une explosion ; les parois présentent toujours cette zone brulée au plafond qui semble être liée à des fumées ou à un incendie de faible intensité.

La couche de brulé s’enlève d’ailleurs très facilement et la structure de la pierre n’est pas altérée par une chaleur intense.

Pour en avoir le cœur net, nous décidons de dégager la galerie sous nos pieds ; le résultat est sans appel : le sol n’est pas non plus brulé. Cela traduit le fait que la galerie devait être remplie de sacs ou de remblais lorsque ces fumées ont noirci le plafond et le haut des parois.

La fumée n’a circulé uniquement que sur la partie haute de cette galerie, ce qui est classique : l’air chaud et les fumées, plus légers que l’air, ne contaminent que la partie haute d’un espace clos.

Arrivés à 18 mètres de cheminement, nous devions théoriquement nous trouver à moins de 2 mètres de la chambre d’explosion qui, d’après les plans, devait se situer sur la droite après un retour en équerre ; or, nous constatons que la galerie se poursuit bien au-delà de 2 mètres !

Une mesure télémétrique indique qu’il reste, au minimum, plus de 5 mètres de cheminement linéaire, avec un plafond toujours noirci, et cela sans le moindre signe de la présence d’une chambre d’explosion sur la droite.

Fait encore plus troublant : nous n’avons toujours pas découvert de traces de « masques » dans la partie déblayée. Les masques sont ces madriers, solidement ancrés dans des saignées réalisées dans les parois afin de renforcer la solidité du bourrage pour résister au souffle de l’explosion (mis en place en particulier dans le cas de l’emploi de poudre noire qui, rappelons-le, est un explosif « soufflant »).

Il faut donc se rendre à l’évidence : cette galerie qui aboutit à la chambre d’explosion ne fait pas 10 mètres de longueur comme spécifié sur les plans du Génie, mais bien plus !

Des travaux supplémentaires de prolongement de cette galerie ont donc été effectués en septembre 1915 afin de créer à son extrémité une chambre d’explosion et de la charger de 800 kg de poudre noire.

Il ne fait aucun doute que le plafond brulé par des gaz chauds et l’accumulation de poudre noire partiellement brulée sur le haut des parois témoignent de l’explosion de ce fourneau de mine.

Cependant, après avoir atteint les 18 mètres de galerie et télémétré au minimum encore 5 mètres de cheminement (soit plus de 23 mètres de galerie), nous n’avons vu aucun signe de fracturation de la roche lié à une explosion.

En outre, ce que nous nous efforçons d’extraire depuis deux jours maintenant n’est en réalité qu’une zone de stockage de rejets de pierres, gravas provenant, semble-t-il, de la création d’une nouvelle galerie, en l’occurrence la galerie-enveloppe gauche du Puits en construction en décembre 1915.

Décidément ce fourneau de gauche du Puits V nous donne bien du fil à retordre !

Aucune carte ni rapport d’époque ne confirment une éventuelle mise à feu de ce fourneau ; une seule certitude (d’après les sources historiques 14-18) : la chambre d’explosion est bien chargée de 800 kg de poudre noire à la date du 30 septembre 1915.

Ce chargement, rappelons-le, a pour objectif de neutraliser un travail souterrain allemand de plus en plus proche et venant de l’avant ; il semble donc urgent de stopper l’ennemi dans sa progression, avant qu’il ne découvre cette galerie du Puits V ou qu’il la neutralise.

Tout comme le premier fourneau du Puits V, celui des 450 kg de cheddite, la même question se pose ici : pourquoi charger une chambre d’explosion et la laisser « en attente » alors que l’ennemi semble se rapprocher dangereusement ? Ce n’est pas la tactique des sapeurs-mineurs du secteur !

Si un danger est détecté au fond de cette galerie – selon toute vraisemblance, il s’agit de l’avance de la galerie allemande « Kürt Stollen » –, une chambre d’explosion est alors créée dans l’ouvrage ; c’est ce que les sapeurs-mineurs appellent « le chambrage », étape tout aussi dangereuse que le chargement des explosifs, car les bruits provoqués par ces travaux de construction sont facilement interprétables par le service d’écoute ennemi.

En effet, ces bruits provoqués par le creusement de cette chambre restent localisés à un endroit précis et de même intensité ; l’ennemi peut alors conclure très rapidement qu’il s’agit de la construction d’une chambre d’explosion…

Toutefois, concevoir une chambre d’explosion n’entraine pas systématiquement un chargement d’explosifs !

Ainsi, les ouvrages allemands du secteur comportent pratiquement tous des chambres d’explosion, mais la grande majorité d’entre elles n’ont en fait jamais été chargées de caisses d’explosifs ; cet espace va en réalité servir de poste d’écoute pour surveiller l’activité de l’ennemi.

Par ailleurs, l’environnement humide d’une galerie de mine détériore assez rapidement les explosifs s’ils ne sont pas conditionnés correctement (c’est encore plus vrai pour la poudre noire). De plus, une explosion ennemie à proximité d’un fourneau déjà chargé aurait pour effet de déclencher sa propre explosion ; ce phénomène se nomme : « l’effet de sympathie ».

En règle générale, les explosifs sont entreposés dans des galeries appelées « retirades » ou bien « garages à matériaux ». Le chargement est effectué au dernier moment, lorsque l’ennemi est au plus proche et, bien évidement, cette tâche doit être exécutée le plus discrètement possible pour ne pas éveiller les soupçons de l’ennemi.

Si le chargement des 800 kg de poudre noire est bien effectué le 30 septembre 1915, comme l’indiquent différents rapports du Génie afin de « stopper » une progression souterraine ennemie en approche, alors l’explosion s’est bien produite le jour même ou quelques jours après…

Les exemples de fourneaux de mines du secteur français sont tout à fait significatifs à ce sujet :

Tous les fourneaux notés comme « chargés » entre 1914 et 1916 sont mis à feu dans un délai compris entre 24 heures et 14 jours.

Les fourneaux dit « préparés » ou en « attente » ont leurs caisses d’explosifs à disposition immédiate, celles-ci n’étant pas encore entreposées dans la chambre d’explosion ; les sacs servant à effectuer le bourrage ne sont pas non plus mis en place mais alignés au sol, le long d’une paroi de galerie.

Il semble donc inconcevable qu’il en soit autrement des deux fourneaux du Puits V, sachant que c’est la même compagnie de sapeurs-mineurs qui conduit la guerre de mines sur tout le secteur.

Après l’explosion, la galerie du PV-Gauche devient inutilisable ; elle va être débourrée par les sapeurs-mineurs puis utilisée comme zone de stockage pour le rejet de pierres provenant de la nouvelle galerie en construction : la galerie-enveloppe gauche, officiellement en construction en décembre 1915.

Cette nouvelle galerie-enveloppe sur la gauche que nous avons visitée ne présente d’ailleurs aucune trace de combustion ou de résidu de poudre. Nous pouvons donc en déduire que l’explosion des 800 kg de poudre noire s’est bien produite avant la construction de cette galerie-enveloppe, soit avant décembre 1915, et ceci confirme l’hypothèse d’un chargement et d’une explosion entre le 30 septembre 1915 et la mi-octobre 1915.

Enfin, d’autres éléments confortent l’hypothèse du déclenchement de cette mine :

L’absence de sacs de bourrage qui normalement auraient dû être entreposés, en attente, dans les galeries en amont ; ici, aucun sac n’est découvert. Ceci démontre bien qu’ils ont été entreposés en guise de bourrage devant la charge explosive.

Le démontage du système de ventilation menant à la chambre d’explosion qui est une étape obligatoire avant la mise à feu de la mine.

Enfin, les zones brulées et/ou recouvertes de poudre noire partiellement brulée dans cette galerie sont similaires à d’autres galeries de mines françaises du secteur ayant subit des déclenchements d’explosion.

Conclusion

Le fourneau de 800 kg de poudre noire du PV-Gauche chargé le 30 septembre 1915 est mis à feu le jour même ou dans les 14 jours suivants ; cette explosion n’a produit aucun effet en surface. Malgré la quantité importante de poudre noire, il ne s’agit ici que d’un « camouflet », d’un rayon inférieur à 10 mètres dont l’objectif a été de neutraliser l’avance allemande provenant de la galerie « Kürt Stollen ».

Le fourneau de 450 kg de cheddite du PV-Droite chargé le 16 août 1915 a également été déclenché à cette date ou dans les 14 jours suivants afin de neutraliser la menace souterraine allemande provenant de la construction de la galerie de mines « Schacht Stollen ».

Ces deux explosions ne sont mentionnées dans aucun document officiel concernant la guerre de mines du secteur. Pourtant, les éléments découverts par l’ASAPE 14-18 lors de l’exploration de ce réseau démontrent sans le moindre doute que ces deux fourneaux de mines ont été mis à feu durant l’année 1915.

La seule incertitude reste la date exacte de leur explosion ; sur ce point, en se basant sur les techniques et les stratégies de la compagnie de sapeurs-mineurs qui conduit la guerre de mines du secteur, nous ne pouvons « borner » qu’une période de 14 jours entre le jour des chargements et le jour des explosions.

L'EQUIPE ASAPE 14-18

Commentaires